大阪で、ちょっと時間が空いたので天保山を訪問。

天保山

大阪メトロの中央線で「大阪港」で下車します。

徒歩で10分もかからずに、天保山公園がありました。

公園の入り口からちょっと小山が見えます。

あの小山の上に三角点はあるのかな。

「天保山跡」という石柱がありました。

安治川が川の土砂の堆積により、廻船の航行に支障を来たす状況となってたとのこと。

その浚渫の時に出た土砂によりつくられたのが、小山になりました。

幕府は、目印山と命名しました。大阪湾の目印ということですかね。

が、大阪の市民は天保期に作られたことから「天保山」と呼ぶようになったそうです。

これが天保山の地名の由来とのことが書かれていました。

由来を理解したところで、小山に登ってみました。

あると思っていたところに無いのです。

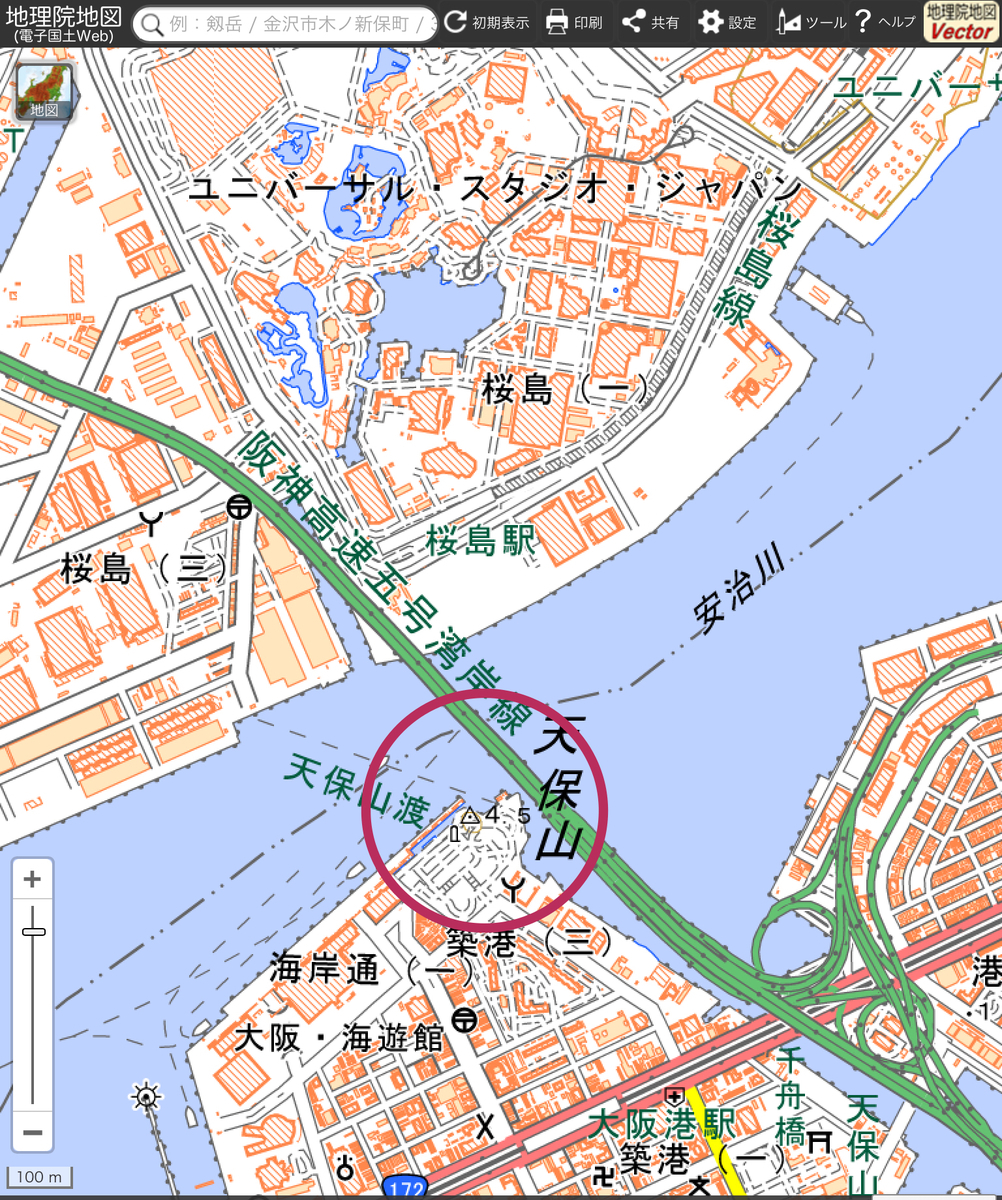

国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで三角点の位置を確認です。

あれ? 川沿い?

川沿いに行くと、ありそうな雰囲気が漂っている場所がありました。

でも、小山は?

ありました!

でも、小山では無いですね(笑)

「日本一低い山」と自虐的な文字が。

三角点は、手前にありました。

標石の上部だけが顔を出していました。

天保山渡船場

三角点を写真に収めていると気になる建物が。

とりあえず行ってみましょう。

どこに行くのかと言うと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの近くの桜島です。

川の対岸に行けるようです。

1時間に2本。

10分程待つことになるな、次の訪問先にちょっと遅れるかも。

でも、渡船!乗らない理由はどこにも無い。

「ちょっと遅れます」と電話入れればいいかと社会人的にはダメな発想。

待合室にいると作業着を着た方が。

スタッフだと思って聞いて見ると、渡船料金は無料!

対岸では直ぐに帰って来ることも教えていただきました。

でも、その方、利用者だったのです。

いよいよ乗船。

三角点のあたりが水上から見えます。

上流には高層ビルも見えました。

段々と三角点が遠ざかっていきます。

片道、5分もかからないくらいで着いちゃいます。

船の中はこんな感じです。

自転車での利用者が2人。

対岸からは、5人ほど乗ってきました。

皆さん、自転車での移動に使っているみたい。

スタッフの方に乗ったまま戻ってもいいですかと確認。

天保山ハーバー・ビレッジや観覧車が見えます。

どこにある?

さて、さらに面白くない話しに行かせてもらいます。

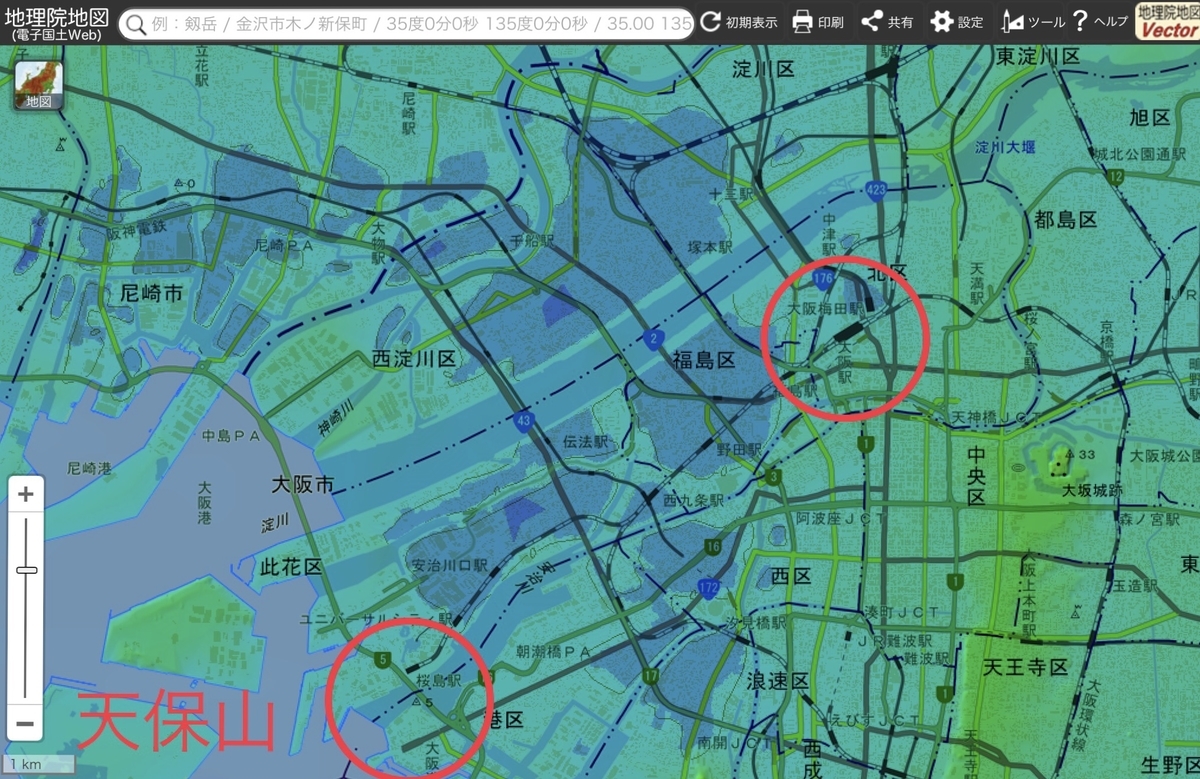

ここは大阪梅田からもさほど遠くではありません。

淀川沿いではないんですよね。

高低差地図で見てみると、標高低いことが一目瞭然!

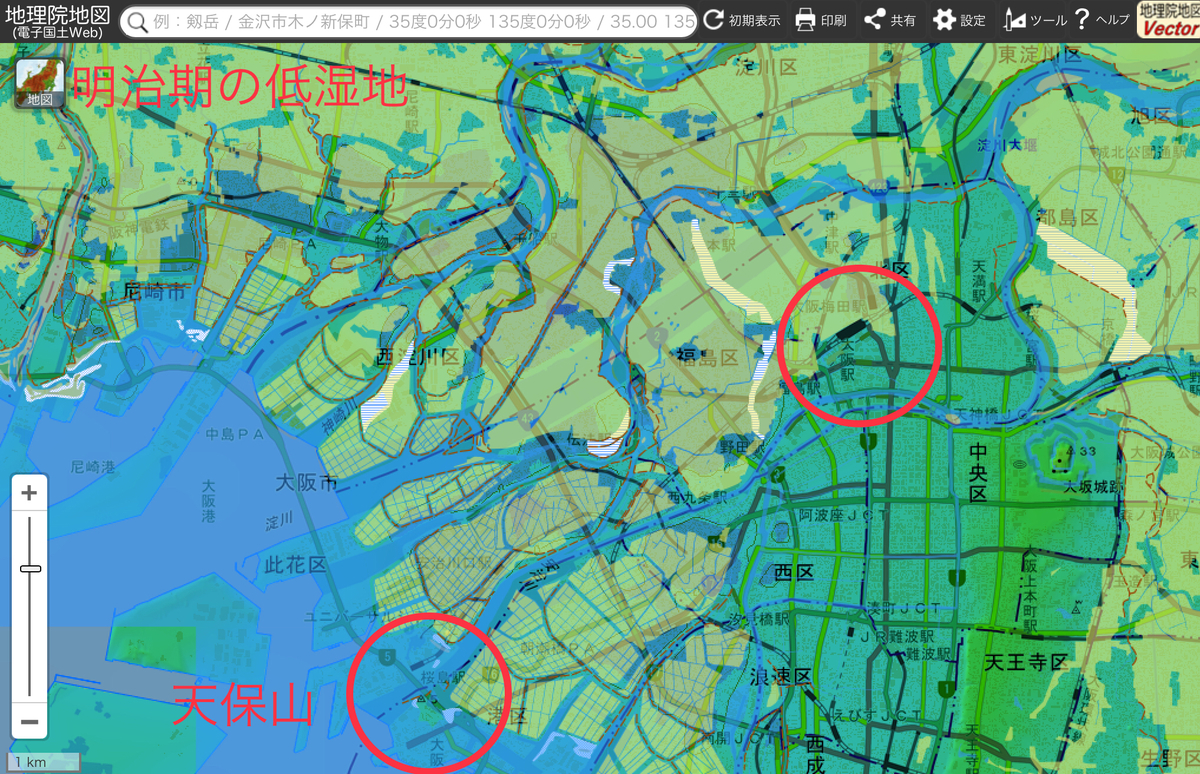

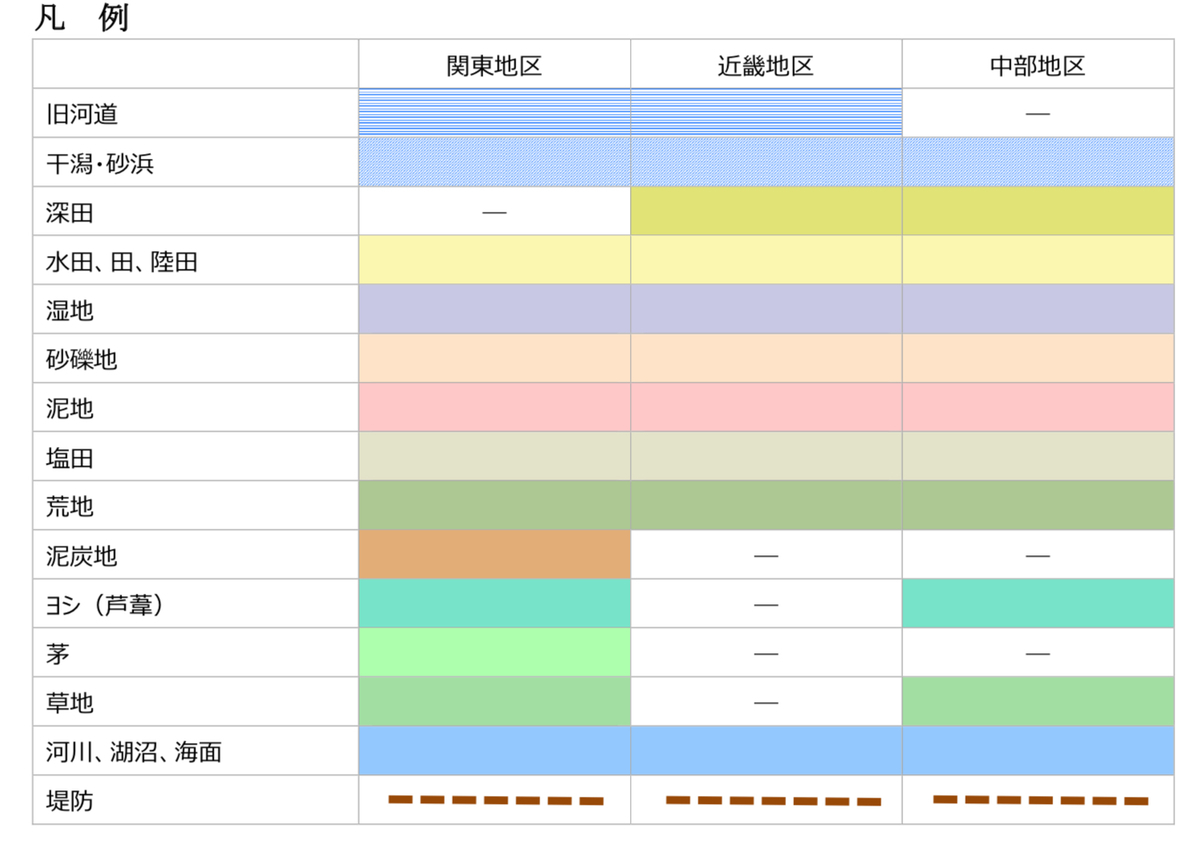

明治期の低湿地を見てみると、明治期とはだいぶ変わっていました。

現在より、川が多く入り込んでいるんですよね。

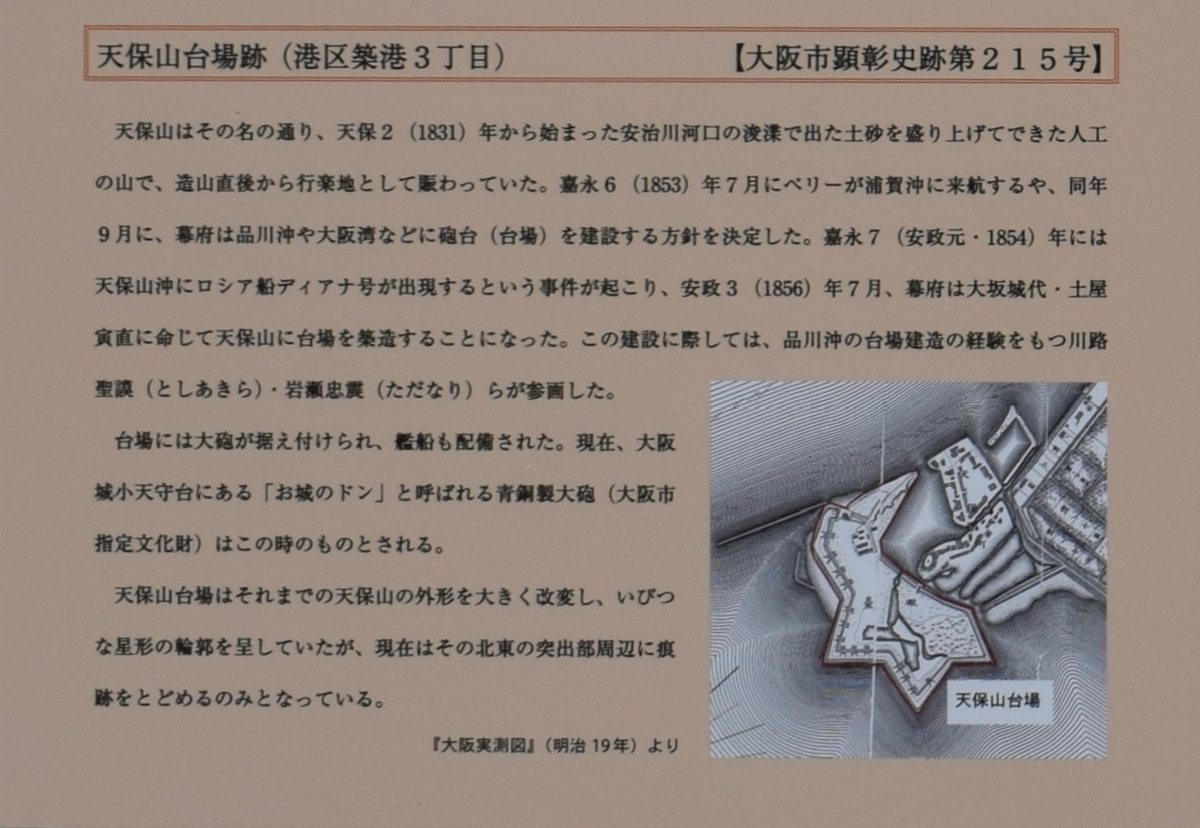

お台場!?

渡船場で気になる紹介板を見つけました。

天保山台場跡!

ここにも幕末にお台場が造られていたんですね。

星形のお台場だったのですね。

もう一度、明治期の低湿地を見てみましょう。

現在では、お台場の形は消えてますが、明治期の低湿地の地図では形が残っていました。

こう言うのを見つけるとそれだけで嬉しくなります。

少しの時間の三角点訪問でしたが、その土地の歴史を感じることが出来ました。

いい時間を過ごせました。

最後まで読んでいただいた方、本当にありがとうございます。

これからも面白くはない記事をアップしていきたいと思います。

それでは、引き続きのコロナ禍の中ですが、お身体に気をつけてお過ごし下さい。

訪問日:2020年7月7日(火)

このWebページで使用している地図は、国土地理院の地理空間情報ライブラリーからの地理院地図を加工したものである。なお、以下の承認も受けている。

この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の地理院タイル(数値地図2500(土地条件))、地理院タイル(数値地図5000(土地利用))及び地理院タイル(土地利用図)を複製したものである。(承認番号 令元情複、第197号)